急救就是和时间赛跑,与生命竞速。近年来,常州市聚焦急救体系建设过程中的难点堵点,积极探索院前院内急救“一件事”改革。努力织密覆盖全市的急救“一张网”,通过建好“一个中心”(市级医疗急救指挥调度中心),畅通“两个链条流”(畅通信息流和交通流),补强“五个要素”(急救站点、车辆、设备、机构、人才要素),走出了一条指挥调度智慧化、城乡急救一体化、院前急救高效化、社会急救普及化的常州特色实践之路。

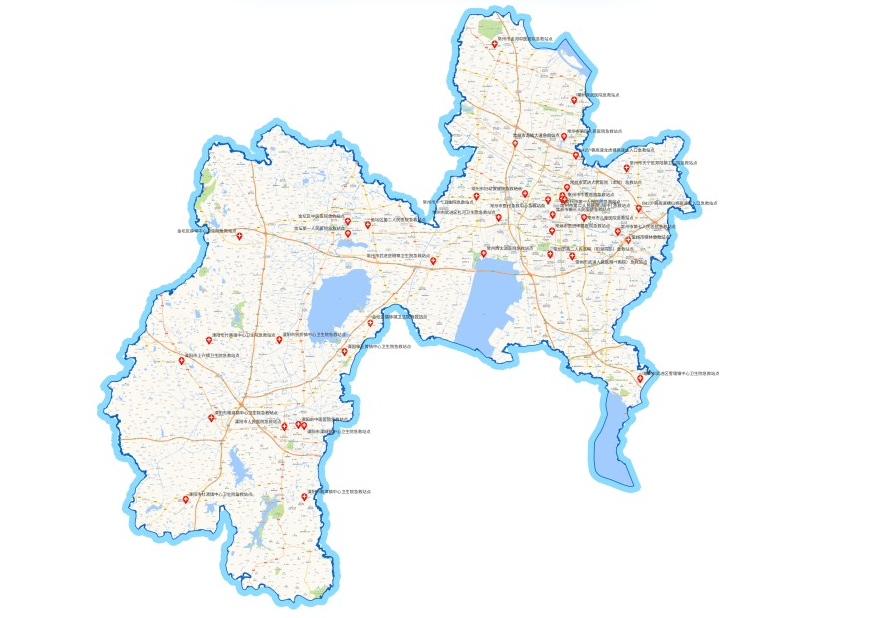

目前全市设有市级院前医疗急救中心1个,县(区)级医疗急救分站2个,院前医疗急救站点40个,覆盖全市所有辖市、区。院前急救从业人员489人,救护车186辆(含负压救护车70辆)。2023年,院前医疗急救电话呼入量达40.25万次,累计出车10.78万次,院前医疗急救需求每年约以15%的速度快速增长。

覆盖全市所有辖市、区的急救站点

2024年,依托新建成的市医疗急救中心,常州将实现全域120统一调度、统一电话接入、统一标准、统一流程和统一质量管理“五个统一”。年内将在城市东、南、西、北建立4个生命支持中心,基本形成“城市14分钟、农村16分钟”急救圈。利用“互联网+”技术,在传统电话语音120呼叫基础上,探索在“我的常州”APP等公众信息化途径中嵌入120呼救功能,实现文字、语音、视频多手段“一键呼救”。在系统收到呼救信息后自动分析来电位置快速定位,并将信息同步推送至调度中心,实现调度员“秒接秒派”。同时,打通急救优先调度系统和交警指挥系统,依托公安交通管理平台,为特殊情况下的院前急救车辆、转运危急重症病人的社会车辆,提供道路畅行保障服务,确保患者能快速到达医院。医疗机构也设置了专用通道,确保急救车辆、转运危急重症患者的社会车辆能够直达急诊。

常州通过打造“上车即入院”救治新模式,院前院内衔接更加高效,大大缩短了患者的救治时间。在5G互联网技术的加持下,60辆急救车辆和车载医疗设备实现了与全市12家三级医院互联互通,随车医生可及时获取患者健康档案和电子病历,同步向接诊医院急诊室传输患者生命体征等实时信息。在途中便可开展远程会诊、在线指导,甚至血液检查、心梗特异指标监测等,帮助接诊医生提前制定抢救方案,形成“现场-车辆-医院”即时连线、多方协作、全流程的高效闭环。

根据大数据分析,常州对全市人流密集场所增加AED的投放,为抢救生命赢得宝贵的“黄金时间”。目前该市高铁站、机场、汽车站以及地铁站等主要交通站点,大型旅游景点、市内公园、大型综合商场等人口密集场所已完成配置自动体外除颤器(AED)435台。制作并发布了全市AED分布地图。

自2023年起,常州市大力提升全民急救能力,计划利用三年时间,针对不同人群,分层分类开展精准培训。一是实施医疗机构医务人员急救技能“强化工程”,对全市各级各类医疗机构人员开展至少一轮急救知识和技能的强化培训,目前已经培训了5.4万名。二是实施重点行业重点人群急救水平“提升工程”,对大型工矿企业、公共交通、大型城市综合体和商超、教师学生等,开展以现场操作为重点的急救技能培训,培训率不低于50%,考核合格的持证人员不少于3万人,如今已经培训近5000人。三是实施广大市民急救知识“普及工程”。市卫健委联合红十字会,通过送医下乡、健康进社区、社区天天乐、微课堂等多种形式提升急救知识的普及率,到2025年末,实现辐射人群达10万人次。目前,“人人会急救,人人敢急救”的氛围正在逐渐形成。

据悉,该市还将从培训合格人员中招募组建急救志愿者队伍,纳入调度平台统一管理。当紧急事件发生时,调度员向事发地附近的志愿者一键派发救援请求,志愿者单响应,成为第一施救者,弥补救护车到达现场前的“空档期”,为患者争取黄金救援时间。

生命之所托,必全力以赴!常州市卫健委相关负责人表示,常州将以实际行动来构建以智慧急救为特色的全市医疗急救体系,让全市医疗急救网络布局更科学、更完善,急救服务更贴近百姓需求,用生命接力“常州速度”,筑牢常州百姓的生命防线。(苏舟 苏文娟)