“7月14日至31日,‘窑窑有爱 益童成长’暑期活动安排了15场,主要围绕文化传承、社会实践、心理赋能等内容开展……”

“‘心绘窑光 愈见暖阳’正准备结合青少年和老人需求,开展代际共融的活动,比如怀旧茶话会、园艺疗愈……”

“就业培训理论部分已收尾,正在对接家政公司、颐养中心,准备进行岗位实操……”

7月1日,常州市遥观镇召开社会救助联席会议。现场,几位社会组织负责人正在介绍近期的工作重点。在遥观镇,社会组织成为联席会议的固定成员,是从今年开始的。

去年8月,民政部、财政部联合印发《全国服务类社会救助试点工作方案》,部署在全国开展服务类社会救助试点。江苏省全域入选全国服务类社会救助改革试点。

作为常州市改革试点的先行地区,今年初,遥观镇面向全市发布“就业援助、心理关爱、困境儿童支持、健康守护、社会融入”五大社会救助服务需求。最终,4家社会组织“揭榜挂帅”。3月,遥观镇“常有众扶 驿享美好”党建引领服务类社会救助项目正式发布。

从单一物质救助,转向“物质+服务”综合救助;从保障困难群众最低限度的基本生活,转向适度满足困难群众美好生活需要、促进困难群众自我发展……一系列的变化,正在悄然发生。

精准“需求卷”,以人定供给

数据的“千里眼”,需要“铁脚板”落地生根。

“政府提倡完善‘大数据比对+铁脚板摸排’方式之外,4家社会组织自带的专业性,正在成为我们为困难群众精准‘画像’、掌握分类帮扶需求的‘移动哨点’。”遥观镇社会事务办公室主任黄玉茹说。

该镇联合遥观镇卫生院、同悦社会工作服务中心等单位,启动“银龄守望计划”。“依托镇级动态监测平台,我们从76户低保、失能、慢性疾病老人中进行排摸筛选,已经完成首批30户低收入老人的家庭走访。”同悦社会工作服务中心负责人黄锡说,根据这些老人的健康情况、独居风险、服务需求等维度,进行“红黄绿”三级分类,明确服务类别、内容和频次。

6月23日上午,同悦社会工作服务中心社工戚玲娜带着遥观镇卫生院医生刘佳,走进了郑村宋家塘“红档”老人——78岁的宋全度家中。

独居低保的宋全度,患有腔隙性脑梗、高血压、慢性支气管炎等多种疾病,行动不便。量完血压之后,刘佳细细叮嘱他:“血压保持得还可以,要按时吃药。”社工戚玲娜在家里的显眼处贴上卡片:“如果不舒服,打上面的电话,我们会陪你去医院看病。”宋全度点点头说:“好,过去看病能拖就拖,现在有人管有人陪,心里踏实了。”

宋全度收养了好几只小猫小狗,日常睡在一起。“这反映老人内心很孤独。”戚玲娜说。

这些空巢、独居老人的心理关爱,则交由心苑社会工作服务中心。“我们有一支聘请三甲医院心理咨询师为顾问的专业心理咨询团队,目前以全镇30名独居老人、单亲学生为服务对象,通过上门陪伴、专业干预以及寓教于乐的社区活动,实现提供精神慰藉、心理疗愈和压力疏导。”心苑社会工作服务中心办公室主任陈文华介绍,相较于其他老人,这部分老人普遍存在社交萎缩、健康焦虑、缺乏情感支撑等问题。

在遥观镇,困境儿童也实现了“三色四阶”的精准帮扶,即“红色”法律庇护+心理重建、“黄色”健康援助+心灵守护、“蓝色”个案干预+小组支持、“绿色”技能培训+社区融入,实现儿童权益保障从“兜底型”向“发展型”升级。“分类分层之后,帮扶的需求越来越精准,从‘大水漫灌’逐步转向‘量体裁衣’。”黄玉茹说。

供给项“上新”,新力量“增能”

通过技能免费,提升培训让就业更灵活

“我年纪不小了,还没有一技之长,在就业市场找不到合适的工作,想学一门技能又没有地方,失业时间越久,家里负担就越重。”今年6月初,45岁的洪庄社区居民赵芸成为“新就业 新力量”就业帮扶项目的学员之一。

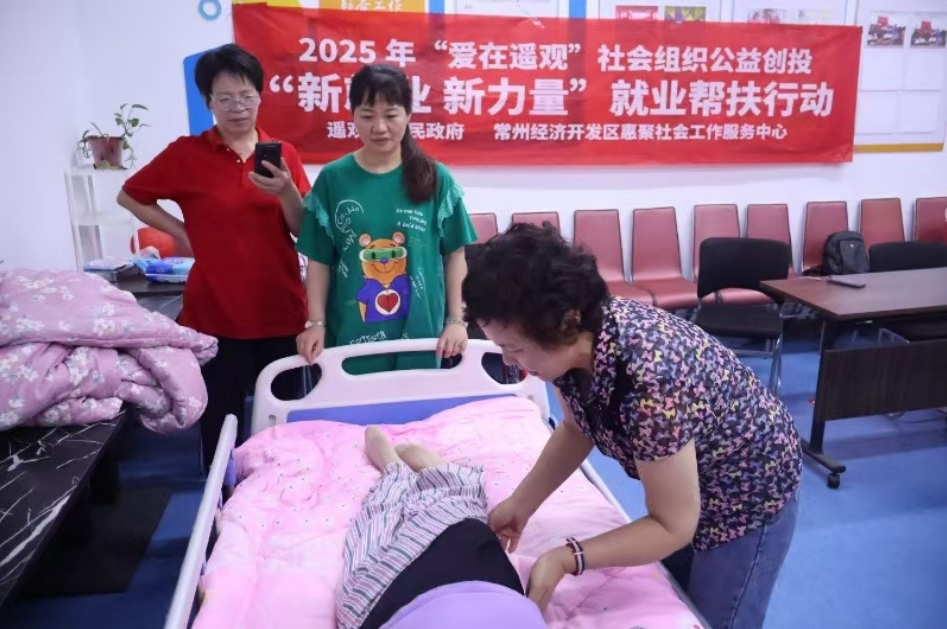

此前,遥观镇联合惠聚社会工作服务中心,在大数据提供的1000多名失业1年以上具有就业意向的居民、“4050”人群等群体中,筛选出44名就业意愿较为强烈的居民,针对性开展养老护理、母婴护理、膳食搭配、家政服务、家居收纳五大类技能免费提升培训,更能适应灵活就业。

赵芸选择了自己感兴趣的养老护理,她说:“我已经上了3次课,授课老师们都是具有国家级或省级相关资质的,教的东西很实用,我以后找工作更有底气了。”

根据计划,今年,“新就业 新力量”就业帮扶项目将开展13期免费培训,首批正培训着13名学员。让学员们更安心的,是“培训+输送”的就业通道。

“在遥观镇政府的主导下,我们已经与辖区内颐养中心、饿了么、路劲物业等6家机构进行了签约。培训合格的学员,可以优先推荐到这些单位就业。”惠聚社会工作服务中心负责人徐小艳透露。

一边是养老护理、家政服务等行业劳动力需求缺口,一边是“4050”大龄、零活就业者求职难。在剑苑社区党总支书记沈澎澎看来,长期失业可能会导致整个家庭的低收入,这正是基层治理潜在的风险点。

如今,“定制”的职场培养计划,让参与者被赋予“新力量”,重塑职业之路。“通过对困难群众提供‘增能型’救助,一方面充实全社会的人力资源,另一方面有助于激发共同奋斗创造美好生活的能力、机会和动力,有效防范和化解基层治理风险。”沈澎澎说。

针对困境儿童及其家庭,“小雁守护”共融共进关爱计划正在构建“基础保障-能力提升-社会融合”的三层进阶的儿童可持续成长路径。

在职业体验挑战赛中,重残儿童小吴(化名)顺利完成了快递盒打包与信息粘贴。他的爸爸红了眼眶:“以前逢年过节,相关部门都会上门慰问,送钱送物。但孩子始终不愿意接触外界,我们也不知道怎么教他。现在,活动中一个小小的成功就能让他开心很久。”

在家风家教主题阅读分享会上,困境儿童小汤(化名)终于愿意通过手语和妈妈分享交流了。因父母聋哑,小汤一直由奶奶代为照顾。“缺乏家庭教育,孩子之前和父母的关系一直不好,几次活动下来,亲子关系在慢慢改善。”小汤奶奶说。

“大民政”合力,“资源池”扩容

开展专题研讨,不断做大“资源池”

社会救助不断“上新”的背后,是不断做大的“资源池”。

遥观镇副镇长张波表示:“用‘大民政’‘大救助’的思维做大‘资源池’,构建社会救助服务的联合体,实现救助力量有机联合、社会资源广泛集结、救助服务便捷高效的目标。”

针对长期以来社会救助“九龙治水”、资金项目分散、信息不对称等问题,今年以来,遥观镇充分发挥基层党组织政治优势和组织优势,通过纵向链接市、区、镇、村(社区)等救助资源,横向链接从事服务类社会救助的社会组织、经营主体和社会慈善力量,合力扩容社会救助“资源池”。

以困境儿童支持为例,遥观镇横向协同,联动民政、妇联、残联、团委等职能部门成立镇级困境儿童关爱联席会,打造“社区平台+社工支撑+慈善资源+志愿者网络+社会组织协同”的全链条服务。在专业社会组织“加持”之下,一支“就地就近”“一呼即应”“带不走”的社会救助服务力量也在集结。通过链接高级社工、心理专家,心苑社会工作服务中心为全镇22个村(社区)儿童主任开展“活动策划”“沟通技巧”等赋能培训。

剑苑社区儿童主任张莹已经可以独立在所在社区策划开展相关活动。“我还没有当妈妈,对于儿童心理和需求了解比较欠缺。通过培训赋能,我掌握了很多儿童心理的知识,在协助社会组织开展活动的过程中,又增加了实践技巧。”她说。

剑苑社区退休“老书记”胡纯娟,是“银龄红心”志愿服务队的一员。两个月来,她与心苑社会工作服务中心的社工们一起走访了16户空巢、独居等特殊老人。胡纯娟介绍:“我们有地缘性、亲近性的优势,社工有专业性优势,双方结合更能叩开老人的‘心门’。”目前,提供陪伴交流服务的“银龄红心”志愿者,全镇已有15名。

从发放慰问物资的“保温饱”,到提升生活品质的“解烦忧”;从阶段性救助活动,到不间断的全方位关怀;从民政部门的单打独斗,到部门协同、拓展社会力量的更多可能性……遥观社会救助这张网,织得可感可及。(诸丽琴 黄雅婷)