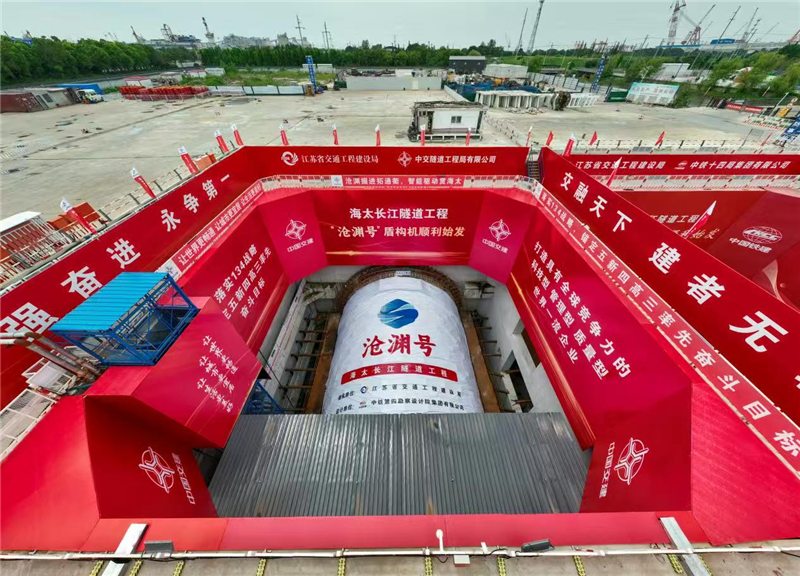

8月11日,长江北岸(江苏南通海门),地下深处传来低沉的轰鸣。伴随着工程总指挥一声清晰的“始发”指令,直径达16.66米的“沧渊号”盾构机巨大刀盘缓缓启动,破岩入江。这标志着由中交隧道局承建的海太长江隧道A4标左线工程正式启动掘进。

海太长江隧道A4标项目总工程师李永波介绍,“沧渊号”是我国自主研发生产的最大开挖直径盾构机,也是世界上直径最大的泥水平衡盾构机之一,开挖直径达16.66米,相当于五层楼高度,整机总长176米,总重量超5650吨。它将肩负起海太长江隧道左线9327米水下隧道的掘进重任。海太长江隧道工程是江苏省重大交通基础设施项目,横跨长江入海口咽喉要道。项目北起南通市海门区,南抵苏州市太仓市,线路全长39.07公里,左线盾构段全长9327米,按照双向六车道高速公路标准建设,设计行车速度100公里/小时。

此次始发点位于长江北岸,最小埋深仅11.2米。现场工程技术人员严密监控着各项参数。海太长江隧道A4标项目机电副总工程师左世荣介绍,盾构机始发即面临严峻挑战:覆土层浅、始发姿态为斜线、泥水仓压力平衡控制要求高,且需近距离下穿重要管线。项目团队通过严格施作端头加固,采用“同步注浆控制+自动化监测”技术,确保浅覆土段地层固若金汤;针对斜线始发难题,创新应用反力架专项设计,在有限空间内动态拟合始发轴线,实现毫米级姿态调整;通过建立泥水配比-压力-流量联动控制体系,为盾构机打造稳定“呼吸系统”;在下穿管线施工中采取“参数控制+地面巡视”双保险措施,为地下管线撑起无形保护伞。这一系列精细化管控措施为“沧渊号”盾构机安全掘进提供了坚实保障。

海太长江隧道地质条件极为复杂,堪称“水下地质博物馆”。盾构机将独头掘进长达9327米,穿越由黏性土及砂性土构成的复杂地层(黏土地层约3.8千米、粉砂层约4.2千米、中粗砂层约1.3千米),这些地层具有高含水量、大孔隙比、低强度、自稳性差等不良特性。盾构掘进需克服隧道最大覆土深度约41米、穿越江底时最大埋深处达75米的挑战,并承受最大水压达0.75兆帕——相当于指甲盖大小面积要顶住7.5公斤重物的考验。面对超长距离、超大直径、超高水压、超大埋深等世界级难题,“沧渊号”集成了三大核心技术:“数字大脑”(智能诊断与维护系统,实现全生命周期护理);“智刃铁齿”(配置常压换刀功能的软土刀盘,搭配梯度分布的合金刀具构成“超硬龙齿矩阵”,43%超高开口率,配备中心冲刷及结泥饼预警系统,可伸缩摄像实时观察);“智慧心脏”(全球首套具备主动防护功能,实现掘进可视、可达、可控,连续监控主驱动运行,感知刀盘受力,端面密封可更换和主动伸缩)。同时,双液同步注浆、DDCI管片成型技术(双燕尾榫+卡扣设计)、全预制拼装结构(工厂预制、现场拼装,误差≤3毫米)等创新工艺,将有效应对掘进风险,提升施工效率和质量,为这条“地下蛟龙”穿江之旅保驾护航。

作为《长江干线过江通道布局规划(2020—2035年)》和江苏省“十四五”重大交通工程,海太长江隧道建成后,将实现南通与苏南、上海的高效互联,预计分流苏通长江大桥30%以上的流量,对优化长江过江通道布局、推动长三角区域一体化发展和长江经济带高质量发展具有重要意义。工程预计2028年建成通车。

当“沧渊号”的刀盘在长江底稳步推进,这条即将贯通的地下动脉,不仅将重塑长江两岸经济地理,更向世界展示了中国基建在深水、大直径、长距离穿江隧道领域的硬核实力。钢铁蛟龙潜渊处,正是中国智造破浪时。(虞启忠 薛佳庆 宋佳)