近日,南京师范大学教师教育学院“再揭文物后的教育史,赋能乡师成长振兴路——教育家精神引领下的乡村教育振兴行动”实践团队奔赴全省十三市,开展了一场跨越历史与现实的深度教育寻访。团队以“文物活化—精神传承—经验提炼—资源赋能”为主线,系统性挖掘江苏教育历史资源,对话一线校友教师,为乡村振兴注入教育动能。

寻迹历史:在文物中感悟教育初心

从张謇纪念馆到国专纪念馆,从周恩来纪念馆到晓明楼,从黄质夫乡村教育史迹陈列馆到张相文故居……团队深入江苏省十三市,实地探访陶行知纪念馆、苏州教育博物馆等教育历史名胜、教育家故居及当代特色乡村学校,系统梳理乡村教育家精神的历史渊源、核心内涵与时代价值。

在寻访过程中,团队成员通过实物、影像、手稿等珍贵史料,与一众教育先驱开启了跨越时空的精神对话。秉持“爱满天下”的陶行知、以“教育救国”为志的张謇、坚守“教育须有信仰”的朱自清、践行“工学合一”的黄质夫、倡导“实业兴教”的冷遹,先辈们的教育初心在史料与当下的碰撞中愈发鲜明。

在此基础上,实践团队绘制出“江苏十三市师德基因图谱”,并建设在地智慧数据库,为乡村教师提供丰富、可用的教学案例。这些工作不仅将抽象的“教育家精神”转化为可感可知的“活教材”,也为乡村教师培养提供了可复制的精神坐标和实践范式。

对话乡师:在坚守中见证精神接力

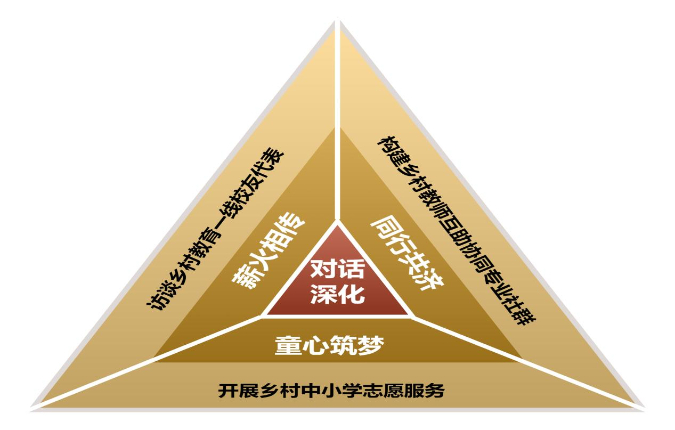

团队先后访谈了数十位毕业于南京师范大学、如今扎根江苏各地乡村学校的青年教师,通过“薪火相传”纵向代际对话、“同行共济”横向教学研讨和“童心筑梦”双向成长对话,构建三维赋能体系,破解教师成长与乡村振兴痛点。

常州籍校友方舟老师关心学生人格上的成长,引导学生去真正认识这个世界;南通籍校友王倩老师用乡土地理课程激发学生对家乡的热爱;徐州籍校友邢倩老师以科技赋能教学,让抽象知识可视化;扬州籍校友张楚楚老师在经典阅读中培养学生的思辨能力;宿迁籍校友孙新颖老师强调“用心育人”的慢功夫……他们虽岗位不同、学科各异,却共同诠释“教育家精神”在新时代的生动实践。此外,实践团队通过AI语音转写、自然语言处理等技术,高效整理超100小时的访谈录,建成数字化“云端故事馆”,实现教育资源的永久性结构化存储与全国共享。

以此为基础,实践团队进一步创新传播形式,通过制作“乡村师魂·振兴之光”主题系列短视频、微纪录片,助力营造尊师重教社会氛围,为乡村教育振兴注入持续动力。

“强国必先强教,强教必先强师。”此次教育寻访,不仅让团队成员深刻理解了江苏教育的深厚底蕴与精神谱系,更让他们看到了新时代乡村教师的坚守与创新。从历史到现实,从文物到课堂,教育报国的火种正在江苏大地上生生不息。南师学子将以此次寻访为起点,继续深耕教育沃土,传承教育家精神,赋能青年乡师成长,为新时代乡村振兴贡献青春力量。(南师轩)