江苏盐城黄海之滨的宋公堤,不仅是一道堤坝,更是一条承载民生与希望的生命线。从昔日的荒滩到今日繁荣的沿海经济带,宋公堤不仅守护着这片土地,更见证了沿海人民生活的改善与社会发展。近日,2025“把青春华章写在祖国大地上”网络主题采访采风活动来到宋公堤,重温那段难忘历史,见证八十多载沧桑变迁。

堤坝新貌:从盐碱荒滩到一方沃土

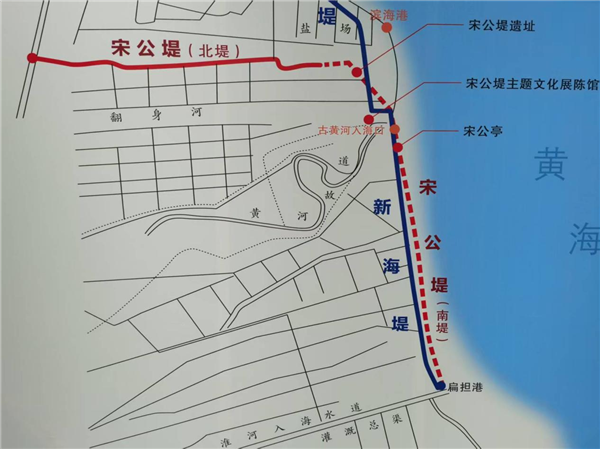

盐阜大地,黄海之滨,一道绵延45公里的长堤如巨龙般横亘海陆,任潮起潮落、岁月更迭,始终阻海波于堤外、造平安于黎民。这便是“宋公堤”——一条既承载水利智慧,又镌刻红色记忆的“民心长城”。

沿堤而行,春天滩涂上油菜花铺成金色花海,秋天芦苇荡随风摇曳。堤身上的海堤公路已成景观道,游客络绎不绝。沿线风电场的风轮在海风中旋转,将清洁能源输送至千家万户。

宋公堤分为南堤和北堤。在南北堤交汇处,滨海县新四军研究会会长徐振理指着夯实的泥土说:“当年修堤,宋乃德县长坚持科学规划,把北堤先修、南堤后修,全程用黏土、石灰、沙子夯实。如今看,夯土虽历经八十余年,但依然坚如磐石。”

宋公堤不仅是物理屏障,更是精神长堤。它见证沿海人民与大自然的抗争,也成为滨海生态保护、经济发展和文化传承的纽带。2021年,宋公堤入选首批省级水利遗产名录,成为展现江苏治水历史的重要载体;2023年,跻身水利部“人民治水·百年功绩”治水工程项目榜单,成为全国红色水利教育基地。

烽火筑堤:护佑百姓生命财产安全

1939年,苏北沿海发生特大海啸,滔天巨浪吞没数十个村庄,百姓流离失所,万余人遇难。1940年,阜宁县抗日民主政府成立后,首任县长宋乃德下定决心重修海堤,保护群众生命财产安全。

当时修堤面临资金短缺、物资匮乏、技术落后及日伪势力破坏等困难,宋乃德坚持以工代赈、发行修堤公债,动员两万多名民工,修筑了全长45公里的拦海大堤。

在宋公堤主题文化展陈馆,徐振理指着锈迹斑斑的铁锹等工具说:“宋县长带头挖下第一铲土,他的身影、他的精神,激励了沿海百姓。”

就在大堤修好后不久,特大海潮再次奔涌而至——这一次,大堤岿然不动,护佑一方平安。当地百姓感念这份恩情,将其命名为“宋公堤”,并立碑纪念,将“军民同心筑堤”的故事镌刻石上,也深深刻入盐阜人民的心中。

沧桑巨变:昔日潮灾地成发展热土

“由南到北一条龙,不让咸潮到阜东;从此无有冲家祸,每闻潮声思宋公。”这首民谣至今仍在黄海之滨传唱。

昔日的潮灾之地,如今已成产业兴旺、生态宜居的“发展热土”。白墙黛瓦的新民居整齐排列,便民服务中心、文化广场、卫生室一应俱全。年轻人回乡工作或经营民宿餐饮,村民们笑着说:“以前怕海潮,现在靠海吃海!”

站在宋公堤北望,国内最大的LNG能源枢纽站——中海油盐城“绿能港”10座“气墩墩”傲然矗立,这片海岸如今已成国家一类开放口岸滨海港。堤内,海上风电叶片、天能锂电池、陶湾海洋牧场等项目纷纷落户,滨海港零碳产业园正创建省级示范园区。海堤公路蜿蜒延伸,月亮湾风景如画……昔日的盐碱地,如今绿意盎然、“风光”无限。

潮起潮落,岁月更迭,这条“民心长城”所承载的水利智慧与红色精神,依旧激励沿海人民砥砺前行,开创未来。(张本甫)