如何在水网密布、高产高效的南方农区,守住“米袋子”的同时,也护好“一池碧水”?近日,在常州召开的国家重点研发计划项目“南方农区氮磷迁移转化与面源污染发生及调控机制”现场观摩及成果展示会上,一项集成了前沿科技与落地模式的综合性解决方案亮相,助力我国南方农业面源污染治理实现从被动应对到主动预警、从末端治理到全过程精准调控的重大转变。

项目负责人、江苏省农业科学院薛利红研究员指出,长期以来,南方农区面源污染治理工作面临诸多“卡点”:水田旱地交错、污染物迁移路径复杂,“小微水体”的生态消纳作用难以量化发挥,技术难以实现高产与低污协同。

为破解难题,项目牵头单位江苏省农业科学院组织中国科学院南京土壤研究所、北京大学和力合科技有限公司等多单位研发的“南方面源污染模型与决策支持平台”应运而生。该平台实现了“精准模拟源头过程”“刻画完整迁移路径”“全过程精准测算”三大核心突破。在常州市武进区新康村的示范基地, “模型决策-精准施肥-智慧管水”的有机结合,并与生态沟渠、净化湿地等工程措施联动,转化为一套可复制、可推广的肥水精准智慧管控模式。

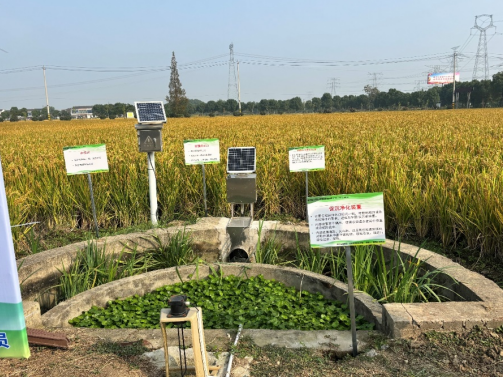

位于常州示范基地的田间智慧排水口、促沉净化装置

专家观摩项目研发的氮磷高效拦截净水填料

薛利红介绍,通过稻田“养分定额投入-肥料按需定制-缓混肥侧深施用-水分精确灌溉-秸秆全量深还”等组合拳应用,化肥用量降低10%,并实现水稻稳产甚至增产,氮、磷流失减排40%和50%以上;再结合排水智慧调控与多级拦截净化等技术,项目区实现了区域内污染物的“近零”排放。

项目还创建了“智慧监管-生态奖惩-制度保障”的长效运维机制。目前,依托高标准农田建设和农田退水治理项目,技术模式得到了大面积应用,将为协同保障国家粮食安全与提升区域水环境质量注入强劲持久的“新动能”。(段婧婧)