85岁高龄的六合区雨花石收藏家协会名誉会长徐致清,11月15日清晨起得特别早。他匆匆吃过早饭,便出门前往位于六合区横梁街道米家洼的雨花石地质公园(以下简称“公园”),出席“长江文化与雨花石”座谈会。

在徐老看来,只要涉及雨花石的活动,每一件都是“天大的事”。他退休后爱上藏石,平日喜欢用聆听的方式,给雨花石的收藏与鉴赏做注脚。

座谈会现场

所以,当座谈会的主持人、中石协文化专委会副主任兼秘书长任家启请徐老发言时,老人有些激动,开口就说:“我5岁时就喜欢上雨花石。而认识到雨花石与长江文化的关系,是80岁以后的新见识……”他声音洪亮,将浸透胸中八十载的故事和盘托出,顿时引发领导和嘉宾的共鸣。

徐致清老人动情讲述与雨花石的渊源

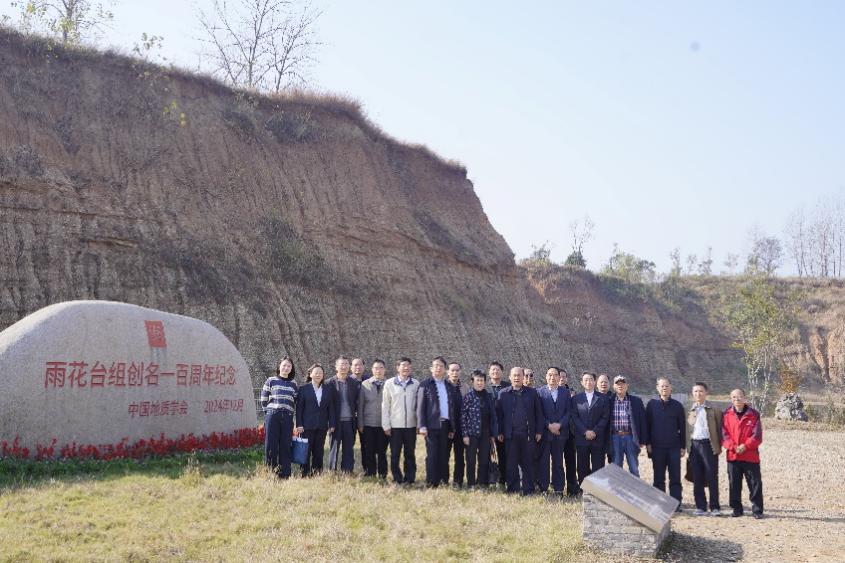

与会者在“雨花台组砾石层遗址”前留影

雨花石的破局与重生

雨花石,一直是南京独特的一张城市文化名片,与南京云锦、金箔并称“金陵三宝”。

会议开始,雨花石地质公园董事长、中石协文化专委会副主任王道林向大家汇报了公园的建设情况。他在“石韵承千年,文脉贯长江”的专题讲座中,详解“地质遗迹、红色传承、长江文化、乡村赋能”四个板块,让人们看到了公园的立体剖面。

1984年,南京雨花石协会宣告成立,2016年,“雨花石鉴赏习俗”被列入江苏省非物质文化遗产名录。

公园创建方多年前就看到了长江文化与雨花石之间存在着千丝万缕的联系。他们认为,雨花石不仅是长江地质变迁的见证者,更是长江文明的重要物质载体。

雨花石地质公园雨花石博物馆馆长谢荣新讲解

多年前,米家洼还是一处满目疮痍的废弃矿坑,裸露的山体上布满开采时留下的“伤疤”。砂矿全面禁采后,六合区委、区政府没有对米家洼的废弃矿坑进行简单的填平,而是于2020年启动矿山生态修复工程。

在当地政府的支持下,主导公园建设的企业投入数千万元启动资金,在米家洼这片占地810亩的遗留矿址上建设公园。除了修复生态、种植绿植、保留雨花台组砾石层地质结构外,他还陆续建起700平方米的雨花石博物馆、户外交易集市、万钟亭、观星阁、蝴蝶谷、茉莉花港、雨花潭等景点。

2022年10月,由废弃砂矿改造而成的公园正式投入运营,昔日坑坑洼洼的矿山遗址,从此成了赏石、研学、休闲的生态文旅地标。

与会者在公园雨花石博物馆留影

雨花石的破局与重生,公园走在了方阵的最前列。

今年5月16日,中国观赏石协会创会会长寿嘉华等领导和专家来到公园调研。在观赏历经千万年地质沉积的岩层纹理时,高度评价地质遗址的历史价值。

寿嘉华意味深长地说,这些岩石,虽无言却见证了地球的沧桑历史,长江的文化积淀,每一道裂痕都承载着岁月的印记。她特别致敬那些为遗址保护付出心血的老一辈地质工作者,正是他们的专业精神与深厚情怀,为我们留下了这份宝贵的地质遗产。

“我从长江来”感同身受

雨花石的形成与长江密不可分,雨花石是长江文化的瑰宝,毋庸置疑。

雨花石的形成始于约1.4亿年前的燕山运动火山喷发。岩浆喷出地表后凝固,形成含有孔洞的岩石,地下水随后渗入,分离出二氧化硅并逐渐沉积,形成了石英、玉髓和蛋白石的混合物——雨花石。

“我从长江来”大型展标

这些岩石在随后的地壳运动中脱离母岩,借助古长江及其支流的巨大水力,从上游开始了一段漫长的旅程。它们随着洪水和泥沙一路东下,在奔流过程中不断被冲刷、磨蚀,最终在南京及周边地区的古河道沉积下来,形成了如今的雨花石砾石层。

1924年,这一地层被地质学家刘季辰、赵汝钧正式命名为“雨花台砾石层”,标志着科学研究的开端。

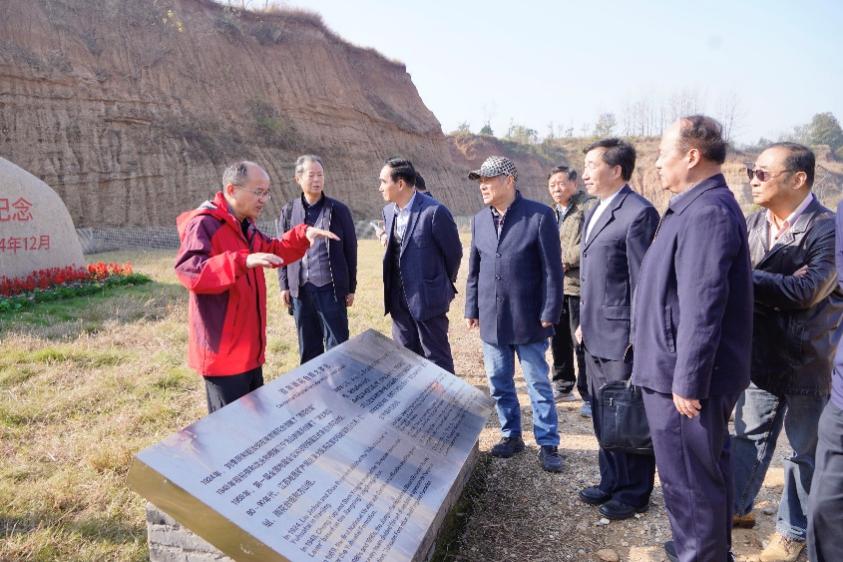

一年前,“纪念雨花台组创名100周年暨雨花台组保护与利用研讨会”也曾在公园举行,强调了其在赓续长江文明中的重要作用。

座谈会上,江苏省地质学会副理事长刘建东、江苏省观赏石协会会长陆益成、南京雨花石协会副会长兼秘书长倪传明、中石协文化专委会副会长张建宇、六合区雨花石收藏家协会会长王如洲先后发言。他们认为,考古发现表明,早在6000年前的新石器时代,南京北阴阳营的先民已使用雨花石作为装饰品。

与会领导参与交流

这一发现,将雨花石的文化史追溯至长江流域早期人类活动,印证了其作为长江文明物质载体的悠久历史。历代文人如苏东坡、米芾等更赋予其精神内涵,使其成为长江文化中“雅石”传统的代表。而公园的应运而生,是保护和展示自然文化遗产的重要基地,其独特的矿坑遗址是古长江河道变迁的忠实记录。

南京博物院的名誉院长龚良也曾来公园调研并指出:雨花石是长江文化鲜活的物质载体,凝聚着流域的历史记忆和人文精神。

梳理长江文化与雨花石,公园在两年前就确定了“我从长江来”的办园宗旨,并于两年前首次召开“雨花石与长江文化”座谈会。

那一天,正逢大雪节气,米园窗外寒风凛冽,室内则是惠风和畅。会议着重讨论了公园申报融入长江文化议题的相关事宜。两年后的今天,同样内容的会议,议题却已悄然改变为“长江文化与雨花石”,格局变了,视野更为开阔。

会议现场

2023年岁末,“长江文化南京论坛”开幕,关注“河流汇聚可持续未来”。

不仅如此,南京长江文化研究院也宣告成立。彼时,南京大学文化与自然遗产研究所所长贺云翱教授认为,长江文化指的是依托长江流域自然地理空间诞生、发展和持续形成的文化体系,是长江流域文化内涵和文化特征的总和与聚焦。

会议现场

藏石家夏存新也曾在《金陵瞭望》2023年元月刊发表《江中健儿 水中瑰宝——浅谈雨花石里的长江文化》,引起关注。

显然,这些观点与论述对产自长江之畔的南京雨花石来说堪称重大利好消息,也坐实了雨花石文化是长江文化不可或缺的一个重要组成部分的论据。

探寻雨花石红色文化

雨花石作为长江文化的载体之一,它的健康有序发展有利于保护、传承、弘扬长江文化,推动长江经济带文化发展。

会议中,中国观赏石高级科学顾问孙大亮就“公园的核心主体与建设意义”发表主旨讲话。他认为,雨花石是长江的“馈赠”,其形成与迁徙轨迹全程镌刻着古长江的地质密码,是长江文化不可或缺的组成部分。公园以“我从长江来”为核心主题,通过地质遗迹展示、文化内涵挖掘,生动诠释了长江作为“母亲河”的生态价值与文化魅力,成为弘扬长江文化的具体实证。

孙大亮讲话

孙大亮还就雨花石如何体现“红色文化”支招。他举例说,一首传唱至今的歌曲《红红的雨花石》,承载着不朽的红色记忆。

中石协高级顾问潘正勤在讲话中说:“今天能围绕‘长江文化与雨花石’这一主题进行交流,意义重大。雨花石玲珑一方,当这枚‘石中皇后’融入长江文化的壮阔图景,既为长江文化公园建设注入独特的南京基因,也让雨花石文化在新时代绽放出更为璀璨的光芒。”

潘正勤认为,长江流域不仅是文明的摇篮,更是革命的热土,而雨花石则以其独特的方式,承载了这段可歌可泣的红色历史。

潘正勤讲话

交流中,大家认为雨花石是文化的纽带,更是国家长江文化公园建设、人与自然和谐共生的鲜活样本。雨花石文化作为南京贡献给长江文化的独特财富,未来仍有广阔的发展空间。比如可以进一步加强跨区域合作,将雨花石地质遗迹保护纳入长江流域地质公园网络,共同开展“长江奇石”主题研究与展示;可以深化文旅融合,开发雨花石主题研学线路,让游客在探寻长江生态之美的同时,感受金陵文化的深厚底蕴;可以创新传播方式,通过数字博物馆、虚拟体验等技术,让雨花石背后的自然故事、红色记忆、人文情怀跨越时空,走向更广阔的世界。

“淘石”的游客

与会者会前观赏雨花石展

总体而言,雨花石不仅是长江地质历史的自然印记,更是贯穿史前至当代的文化符号,在长江国家文化公园建设中具有不可替代的先行示范意义。

中石协文化专委会、江苏省地质学会、江苏省观赏石协会、南京市国土资源学会、南京雨花石协会、六合区雨花石收藏家协会、公园博物馆和兄弟石协的代表参加了此次活动。(梁平 范素丽)